相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

一人に相続させる遺言書の書き方

一人に相続させる遺言書の書き方

筑紫野市の相続相談福岡センター(行政書士) 水田です

全財産を一人に相続させる場合の、遺言書の書き方についてお話です。

家族関係は、本人甲さんがいて妻乙さんがいるとそして子のAさん、Bさんという家族構成でお話しします。なお、長男Aさんはどこにいるのかわからず連絡が取れないこういった状況です。

この家族の場合は、甲さんが亡くなると遺言書がないので相続人で遺産分割協議しないと相続手続きができないということになります。そこで、全財産を一人の相続人乙さんに相続させる内容の遺言書を急ぎ作る必要がある場合の書き方を解説です。

甲さんが亡くなった時、乙さんが相続手続きに困らないように全財産を妻乙さんに相続させるこういった遺言書を甲さんが作る方法を解説です。

亡くなった時に、不動産とか預貯金があったときに相続手続きする場合は、遺言書がないと相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明書を添付する必要があります。

相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になりますから、遺産分割の話がまとまらなかった場合や、相続人のなかに行方不明者がいて話し合いができないとなると、相続手続きができないということになります。

話がまとまらなければ遺産分割調停か、審判か、そしてどこに行ったか相続人がわからない場合には、不在者財産管理人選任などの裁判所を使った手続きが必要になってしまいます。

これらを使った手続きにならいようにするためには、対策として遺言書を作っておけば遺言書に基づいた不動産の相続登記とか、預金の相続手続きができます。

なお、遺言書を書く場合に自分で書くお手軽な自筆証書遺言があります。それでは、この書き方を説明します。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言は、民法で定められている要件があり、自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文を自分で書いて、日付、氏名を記載し、これに認印を押さなければならないとなっています。

これを箇条書きにすると、まず全文を自分で書く。手書きするのですが、財産目録の部分はワープロで打ちこみ、手書きじゃなくてもいいです。ただし、目録全ページに署名とハンコを押印する必要があります。日付も手書きで年月日を正確に記載してください。そして、氏名を署名するのですが、戸籍謄本の通りに正確に記載してください。そして押印もするのですが、法律上はハンコは認印でも構いません。でも、本人が作成したという証拠として実印を押しといた方がよろしいかもしれません。

遺言書の書き方

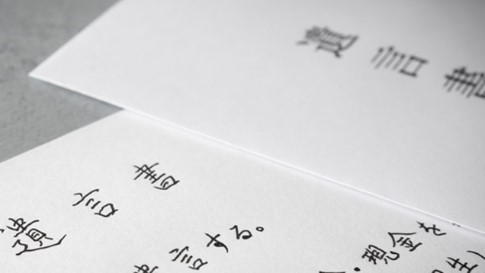

一人の相続人に全財産を相続させる遺言書の書き方ですが、シンプルな遺言書の書き方にします。まず紙を用意することから始めますが、コピー用紙(A-4)を用意します。

まず手書きで遺言書と書いてください。

1.遺言者は遺言者の有する一切の財産を遺言者の妻●●●●生年月日、何年何月何日生まれに相続させると書きます。

次は、誰に相続させるのかということで、遺言者との関係を続き柄と氏名と生年月日などで特定してください。

もしも相続人以外の人に渡す場合は、氏名と生年月日、住所で特定すると良いでしょう。この妻●●に相続させるということで相続人に対しては基本的に相続させるという文言を使います。

相続人以外に遺したい場合は遺贈するという文言を使います。そして、日付を書き、そして署名してハンコを押します。

ただし、氏名だけだと遺言した人の特定する点で欠ける可能性がありますから住民票上の住所を書いておいた方がよろしいと思います。

住民票の住所通り正確に記載しておいた方がよろしいと思います。全文手書きして日付と氏名を手書きして、そして印鑑を押すということになります。

ところで、自筆で書いた遺言書で相続手続きが実際できるかどうかですが、不動産登記についてはできます。不動産を相続人に相続させるという内容の遺言書であれば、その遺言書で財産をもらうことになった受益者の相続人、すなわち妻●●が単独で相続登記申請ができます。

これを相続させるではなく相続人に遺贈するという内容の遺言書でもその財産もらった受遺者が単独で申請できるようになりました。

遺贈の登記は、相続人に遺贈するという文言であればその受遺者が単独で登記申請できますが相続人以外に遺贈する場合はもらった受遺者と相続人全員もしくは遺言執行者の共同申請になりますので注意ください。

ただ相続人に相続させるという内容の遺言書であればその財産を取得する相続人が単独で不動産の相続登記を申請できます。

預貯金ですが、預貯金を相続させる相続人に相続させる内容の遺言書であればその相続した受益相続人が手続きすれば預金の払い戻しが法律的にはできるはずです。

ただし、金融機関によっては遺言執行者がいない場合は相続人全員の実印と印鑑証明を要求するところもあるようです。

法律的にはいらないと思われるのですが、その金融機関の独自のルールで遺言執行者がいないと相続人全員の実印を要求するこういうとこもあるので、対策としては遺言執行者を遺言書の中で定めておいた方が安全だという話になります。

遺言書の中で定めてなくても相続が始まって遺言執行者がいないと手続きできないっていうことであれば家庭裁判所に遺言執行者の選任申し立てをすることもできます。あらかじめ遺言執行者を遺言書で指定しておけばその手間が省けるということになります。

遺言執行者を遺言書の中で定める場合は、遺言者は本遺言の遺言執行者として●●●●を指定すると書きます。

まとめて説明すると

第1条 遺言者は遺言者の有する一切の財産を遺言者の妻●●●●生年月日に相続させる

第2条 遺言者は本遺言の遺言執行者として●●●●を指定する

このように書きます。

遺言執行者は特別に信託銀行とかその他士業の専門家に頼まなきゃいけないというわけではありません。遺言執行者はその家族の誰かを指定することもできますし、財産をもらう人を指定することもできます。

遺言書の注意点

遺言書の注意点としては、自分で書く自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースが散見されます。

また、自筆証書遺言で内容が不明瞭というか自己流で書いてしまい遺言内容の意味がよくわからず相続手続きで使えないというケースも見受けられます。

さらに、金融機関では遺言執行者がいないと相続人全員の実印を要求するところがあります。公正証書遺言じゃないと自筆証書遺言では相続人全員の実印を要求する金融機関もあるという話も聞きます。

これらの点から考えると、自分で書く自筆証書遺言よりも公証役場で作る公正証書遺言の方ができれば望ましいということになります。

あとは自筆証書遺言なんですけども自分で書く遺言書を封筒に入れる必要があるのかどうかということですが必ずしもですね封筒に入れて封をしなくても良いということです。

ところが、封筒に入れて封をしてしまうと相続が始まったときに、その封を勝手に開けてしまうと5万円以下の過料といってお金を請求される可能性がありますので封をした遺言は相続発生後を家庭裁判所の検認手続きの時に開封しなければなりません。

封をしてしなくても相続開始後は自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きがいずれにせよ必要になります

。開封をしてある場合は、開封するのは家庭裁判所で開封するということになります。あとはその自筆証書遺言を書いてどこに保管しておけばいいかということですが、財産を承継する人、今回の例でいうと奥さま●●さんに遺言書を預けておくか、もしくは保管してある場所を知らせておくのがよろしいと思います。

ところで、貸金庫に遺言書を入れておくと相続開始後に相続人全員の協力がないと貸金庫を開けられない可能性がありますので遺言書は貸金庫には入れない方がよろしいかと思います。

自分で書く自筆証書遺言は1通しかありませんので紛失してしまう可能性がありますので注意してください。また、相続手続き中に不動産の相続登記とか法務局が遠方の場合には、郵送で遺言書を送ったりして、また金融機関によっては郵送のやり取りでその遺言書を金融機関に送って戻してもらったりするっていうこともありますのでその郵便事故が起こらないとも限りません。

郵便事故で無くなってしまうと自筆証書遺言一通しかありませんので無くなくなってしまうと手続きがその後できなくなって困るということになります。

注意していただく必要があるかと思います。後は、その金融機関の預貯金の払い戻しのために遺言執行者を定めておいた方がよろしい

と思います。ただ、ね遺言執行者になってしまうとですね相続開始後にやらなくてはならないことがあります。

それは、遺言執行者としてやらなければいけないこととしては、例えば遺言内容を他の相続人に知らせたり、遺言書のコピーなどを送って知らせたり財産目録を作って他の相続人にも交付しなければならないなど、遺言執行者はやらなければいけない仕事があります。

また、その全財産を1人の相続人に相続させるという遺言書を作ると遺留分の問題は残ります。今回の例で言うと子の長男●●さんは、遺留分としては4分の1持ってますのでその遺留分を侵害された分のお金の請求をお母さんの●●さんが受ける可能性は残るということです。

あと自分で書く自筆証書遺言の訂正方法を間違えた場合は訂正ができますが、訂正方法も法律で決まりがありますので間違えたら初めから遺言は書き直した方が確実かと思います。

今、自筆証書遺言だと間違って書いたり、その内容が不明瞭で相続手続きに使えない可能性があるとか、また、銀行によっては自筆証書遺言だと相続人全員のハンコを要求したり、また1通しかないからなくなってしまうといった危険性があります。

これらを考えると公証役場で作る公正証書遺言の方がおすすめだということです。

公正証書遺言についての詳細は、HPに過去の説明をしていますので必要に応じてご覧いただければと思います。

今日は、一人の人に全財産を相続させる内容の自分で書く自筆証書遺言の書き方を説明しました。

行政書士みずた事務所では不動産の相続や預金の相続手続き及び遺言書の作成支援等に関するご依頼を承ております。

ご依頼をご検討の方を対象に初回面談相談を無料で承っております。

面談相談をご希望の場合はお電話またホームページからご予約ください。

筑紫野市二日市北⑵-3-3-205の行政書士みずたでした。HPをご覧頂きありがとうございました。

ご相談お申込みフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:example@example.com